목·허리·어깨·무릎 통증으로

부산통증클리닉 병원을

찾는 분들의 상당수는

“검사에서는 큰 이상이 없다”는

말을 듣고 돌아가곤 합니다.

하지만 통증은 사라지지 않고,

오히려 더 예민해지고 작은 자극에도 통증이

증폭되는 듯한 느낌을 받습니다.

이런 경우,

통증의 근원은 단순한 근육이나 관절이 아니라

‘신경 시스템의 피로’에서 비롯된 경우가 많습니다.

우리 몸의 신경은 단순히 통증 신호를

전달하는 전선이 아니라,

몸 전체의 균형과 회복 속도를 조율하는

지휘자이기 때문입니다.

우리가 긴장하거나 스트레스를 받을 때,

몸은 자동으로 ‘교감신경 모드’로 전환됩니다.

심박수가 올라가고, 근육은 수축하며, 혈류는 긴급 상황에 대비하도록 이동합니다.

문제는 이런 상태가 잠시가 아니라 지속될 때입니다.

교감신경이 과도하게 활성화되면

근육이 계속 수축된 상태로 남고, 혈류가 줄어들며

산소 공급이 원활하지 않게 됩니다.

결과적으로 근육 속 젖산이 쌓이고,

작은 자극에도 통증이 부산통증클리닉 커지는

‘과민 상태’가 만들어집니다.

이를 “자율신경 불균형에 의한

통증 민감화(Central Sensitization)라고 부릅니다.

즉, 통증은 단순한 손상이 아니라

신경이 ‘지쳐버린 결과’로 나타날 수 있다는 뜻이죠.

우리의 뇌는 통증을 한 번 겪으면 ‘기억’합니다.

다친 부위가 완전히 회복되어도,

그 부위와 관련된 신경 회로가 과거의 통증 신호를 계속 되살리는 경우가 있습니다.

이것이 바로 ‘통증의 기억화’ 현상입니다.

이때는 실제로 조직 손상이 부산통증클리닉 없어도

뇌가 ‘아프다’고 인식하며 통증 반응을 일으킵니다.

대표적인 예로, 수술 후나 사고 후 통증이

오랜 시간이 지나도 사라지지 않는

만성통증 증후군이 있습니다.

기능의학에서는 이를

“신경의 에너지 불균형”으로 해석합니다.

ATP(세포 에너지)가 부족하거나,

미토콘드리아가 제 역할을 못 하면 신경세포의

회복 속도가 떨어집니다.

이로 인해 뇌와 신경이 과도하게 흥분하거나,

통증을 스스로 ‘꺼내는’ 회로가 활성화되는 것이죠.

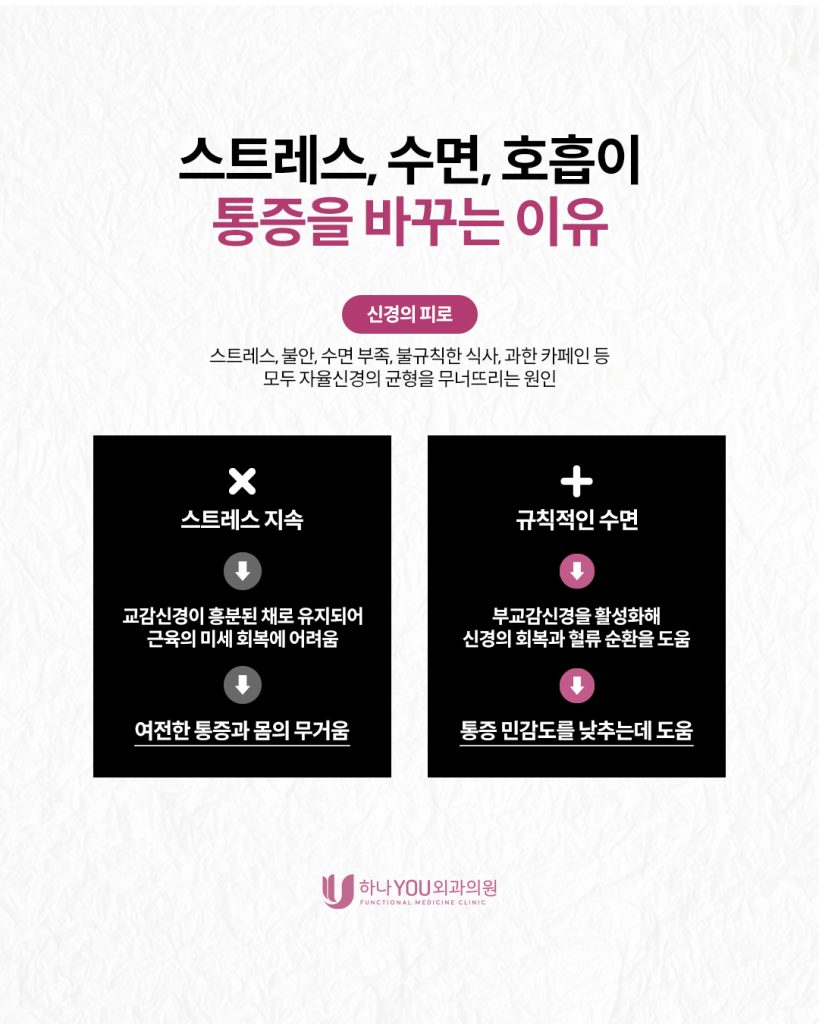

신경의 피로는 부산통증클리닉 단지,

육체적 과로 때문이 아닙니다.

스트레스, 불안, 수면 부족,

불규칙한 식사, 과한 카페인 등

모두 자율신경의 균형을 무너뜨리는 원인이 됩니다.

예를 들어, 수면 중에는 부교감신경이

우세해지며 근육 이완과 회복이 일어나야 하지만,

스트레스가 지속되면 밤에도 교감신경이

흥분된 채로 유지됩니다.

결과적으로 근육의 미세 회복이 이루어지지 못하고,

아침에 일어나도 몸이 무겁고 통증이 남게 됩니다.

반대로, 깊은 호흡과 명상, 규칙적인 수면,

적당한 햇빛 노출은 부교감신경을 활성화해

신경의 회복과 혈류 순환을 돕습니다.

이 단순한 부산통증클리닉 생활습관의 조절이

실제로 통증 민감도를 낮추는 이유입니다.

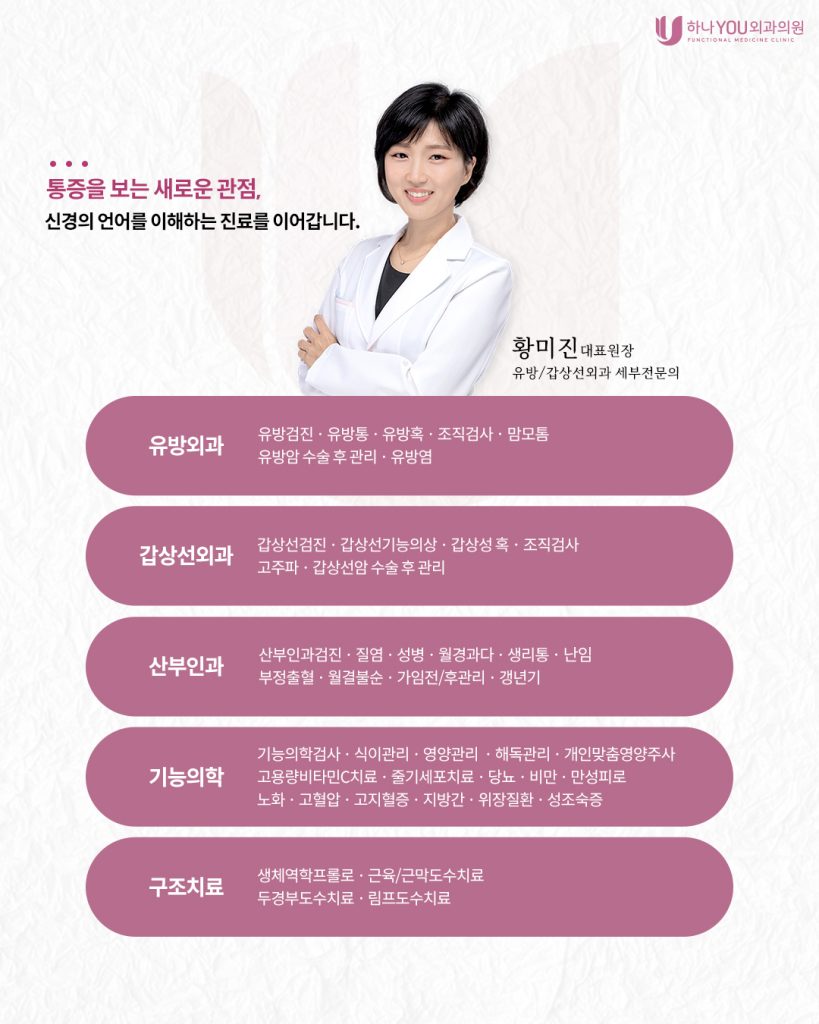

하나유외과에서는 통증을

단순히 ‘억제’하지 않습니다.

진통제나 부산통증클리닉 물리치료만으로는

지쳐버린 신경 시스템이 회복되기

어렵기 때문입니다.

기능의학적 접근에서는 먼저,

① 자율신경의 균형 상태

(심박변이도·코르티솔 리듬 등)를 평가하고,

② 신경 회복에 필요한 영양소

(마그네슘, 비타민B, 오메가3 등)를 보충하며,

③ 미토콘드리아 기능을 개선하는

항산화 치료를 병행합니다.

이 과정에서

몸의 회복 리듬이 돌아오면

혈류가 개선되고, 신경의 과민 반응이

진정되며, 통증 신호는 점차 약해집니다.

‘통증을 없애는 것’이 아니라,

‘통증이 사라질 수 있는 환경’을 만드는 것이죠.

현대인의 몸은 늘 긴장 속에 살고 있습니다.

잠시의 휴식도, 깊은 숨도,

신경이 회복할 시간을 허락하지 못한 채

교감신경 모드로 하루를 버티죠.

하지만 통증은 우리 몸이 보내는

‘과부하의 신호’입니다.

단순히 근육이 뭉친 게 아니라,

몸 전체의 회복 부산통증클리닉

시스템이 지쳐 있다는

뜻이기도 합니다.

하나유외과는 통증을 억누르는 것이 아니라,

신경과 몸이 다시 휴식과 회복의 리듬을 되찾도록

돕는 치료를 지향합니다.

당신의 통증은 결코 ‘무의미한 신호’가 아닙니다.

지친 신경이 보내는 도움의 메시지일지 모릅니다.

댓글